2024年の夏以降、米の値上がりが止まらない状況が続いています。

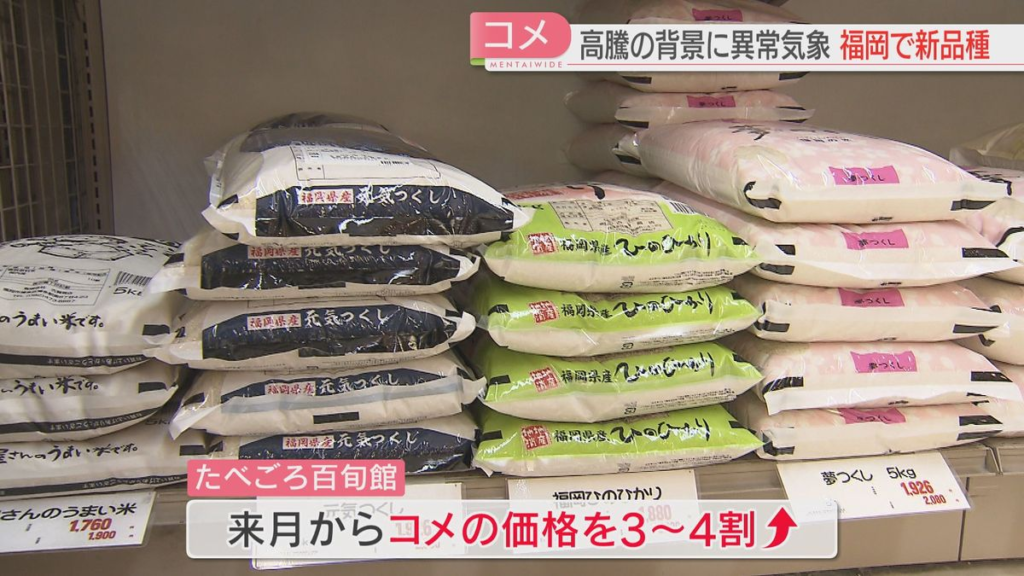

スーパーでは米が品薄になり、一部では価格が過去最高水準にまで高騰しています。

ただでさえ物価高の中、主食でもある米の価格が高いのは家計にとって大打撃です!

農水省は備蓄米の放出を検討しましたが、専門家は「このままでは値下がりしない」と警鐘を鳴らしています。

一体、なぜここまで米の価格が上がっているのでしょうか?

背景や今後の見通しを分かりやすく解説していきたいと思います。

米の値上がりが続く理由とは?

2024年の米価格は4か月連続で過去最高値を更新し、相対取引価格は前年比60%上昇しました。

主な要因として、以下の3点が挙げられます。

✅ 生産量の減少 → 減反政策の影響と異常気象により供給が低下

✅ 需要の急増 → インバウンド増加や海外輸出の影響で国内供給が不足

✅ 備蓄米の活用が進まず → 政府が市場への放出を制限し、供給が増えない

特に2024年は、猛暑による高温障害や長雨が影響し、新潟県をはじめとする主要生産地で収穫量が減少しました。

2024年の米不足が引き起こした市場の混乱

昨年夏には全国的に米が品薄となり、スーパーの棚から消える事態が発生しました。

大阪府知事が「政府の備蓄米を放出すべき」と要請したものの、農水省は「需給は逼迫していない」として拒否。

結果として、消費者の間で買い占めが発生し、さらなる価格高騰を招く悪循環に陥りました。

また、輸出拡大によって国内流通量が減少し、需要と供給のバランスが大きく崩れたことも影響しています。

JA農協と政府の政策が価格高騰を後押し?

一部の専門家は「JA農協と農水省の政策が、意図的に供給を絞っている」と指摘しています。

✅ 減反政策 → 1970年から続く供給調整により、過剰生産を防ぐために生産量を抑制

✅ 価格維持のための市場管理 → 供給を少なくすることで価格を高く維持する方針

実際に、JA農協や政府は「価格維持のために供給量を調整している」との見方もあり、市場の自由競争が制限されている現状がうかがえます。

備蓄米放出でも価格は下がらない?

農水省は2025年1月に「備蓄米の市場投入」を発表しましたが、専門家は「実質的な供給量は増えないため、価格が下がるとは限らない」と指摘しています。

✅ 備蓄米の販売は“条件付き”であり、一時的な供給増加に過ぎない

✅ 市場での買い戻しが予定されているため、流通量は根本的に変わらない

政府備蓄米は、20万トンごとに5年分、およそ100万トンが用意されていて、災害時など緊急の場合に放出される仕組みになっています。

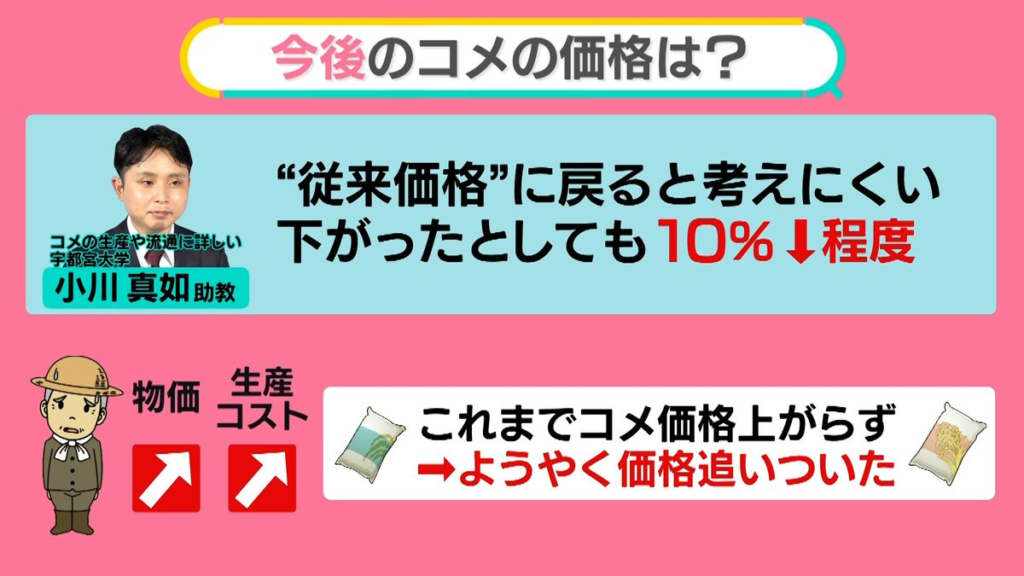

米の価格の高止まりは短期的な現象ではなく、構造的な問題として続く可能性が高いと見られています。

米価高騰はいつまで続く?今後の見通しと対策

現時点では、2025年以降も高値が続く可能性が高いとされています。

特に以下の問題が改善されなければ、値下がりは期待できません。

✅ 生産量の回復 → 減反政策の緩和や異常気象の影響軽減

✅ 輸出制限の検討 → 国内流通量を確保し、需給バランスを安定化

✅ 備蓄米の戦略的活用 → 販売条件を緩和し、実質的な供給増加を実現

また、今後の価格動向については、消費者の買い控えや代替品の需要増加が影響を与える可能性もあります。

まとめ

2024年の米不足と価格高騰の背景には、「異常気象」・「政策」・「輸出の影響」が絡み合っています。

政府は備蓄米の放出を決定しましたが、本質的な解決には至っていないのが現状です。

今後も米価の高止まりが続く可能性が高く、消費者にとって負担が増すことが予想されます。

米の値段はしばらく高いままかもしれませんが、私たちも動向をチェックしておくことが大切ですね!

最近のコメント